Agosto in Barriera

Esattamente un secolo dopo la sommossa popolare che caratterizzò l’agosto del 1917 torinese, vi proponiamo in forma integrale un racconto tratto da Invece, mensile anarchico di qualche anno fa, in cui si ripercorrono quelle giornate in cui le “barriere” operaie scoppiarono sotto il segno della rabbia contro la guerra, la fame, il lavoro, contro di fatto la vita urbana e le sue ripercussioni più tragiche.

I ragazzi della Barriera

Era di fronte all’Arsenale di Borgo Dora che la cavalleria serrava le fila. Da lì i soldati attraversavano il ponticello di legno e poi su al galoppo per il corso Vercelli fino all’altezza di via Carmagnola. Lì la corsa si arrestava, spesso rovinosamente: ancora prima della barricata fatta coi carri ferroviari rovesciati e i platani abbattuti i cavalli si incespicavano nei blocchetti di carbone sparsi per terra spaccandosi gli zoccoli, e pur di non ferire le loro bestie preziosissime gli ufficiali preferivano ordinar la ritirata e risparmiare così qualche sciabolata agli insorti.

Dall’altro lato della barricata, i ragazzi della Barriera di Milano. Quasi tutti operai, alcuni armati; i militanti dei circoli sovversivi del quartiere, certamente, ma anche i loro vicini di ringhiera, i loro compagni di officina, i loro amici della strada… i ragazzi della Barriera, appunto. Centinaia di ragazzi, anche quelli sui quali le belle coscienze dei rivoluzionari non avrebbero scommesso una cicca, anche quelli della razza di Toni il monco o di Censin Bonaglia, che tutti davano per persi nelle strettoie della vita dei poveri, irrecuperabili. Erano là in prima fila, pronti a saltar sulle barricate e a spingere tutti in avanti ad affrontar le baionette dei soldati e le palle dei fucili.

Anche il Ponte Mosca era saldamente in mano agli insorti, mentre alla fine di corso Principe Oddone, giusto all’incrocio con corso Regina Margherita, c’era la barricata più bella, quella che avrà l’onore di passare alla storia, fatta con vetture tranviarie rovesciate e filo spinato nel quale correva la corrente elettrica. La barriera completamente isolata per due giorni – il 23 il 24 di agosto del 1917 – i ragazzi sulle barricate e tutti gli altri dietro, a partecipare alla sommossa ognuno a modo suo: tirando pietre o cercando di disarmare i soldati, curando i feriti, preparando da mangiare, aprendo i portoni ai fuggiaschi quando l’esercito riuscirà a riprendere il terreno, o semplicemente scioperando.

Fili

Tre reticoli organizzativi lavoravano in contemporanea, tutti diversamente determinanti.

Il primo era l’organizzazione di fatto del proletariato del quartiere, vale a dire i vincoli di conoscenza e solidarietà reciproca tra compagni di lavoro, vicini di casa, vincoli che si erano andati rafforzando in undici anni di lotte di resistenza e di sommosse che a partire dagli scioperi del maggio 1906 – che avevano visto le sassaiole in corso Siccardi, le fucilate contro gli operai, la città bloccata e tutto il resto – avevano segnato la vita di Torino.

Il secondo era quello dei circoli operai, dove invece si stratificavano le relazioni tra i rivoluzionari della zona e tra loro e la parte più attiva del proletariato locale: il piccolo circolo socialista di via Montanaro 4, la grande casa del Popolo di strada Lanzo 139 in Borgata Vittoria, la Scuola Moderna degli anarchici in corso Vercelli 62. Altri circoli, pur importanti nelle mobilitazioni che avevano portato alla rivolta, erano rimasti tagliati fuori dalla geografia stessa della sommossa: quello anarchico di piazza Emanuele Filiberto 7, giusto dietro alla tettoia del pesce a Porta Palazzo, e quello dei sindacalisti rivoluzionari, in via della Zecca – ora via Verdi.

Il terzo reticolo, quello proprio della rivolta, nato e morto con essa, non lo conosciamo. Le inchieste giudiziarie hanno escluso la premeditazione negli avvenimenti dell’agosto 1917 e anche nei racconti successivi e nelle ricostruzioni degli storici si parla di una rivolta totalmente spontanea, che coglie impreparata la dirigenza socialista e pure i militanti dei quartieri. Soltanto per gli anarchici della Barriera di Milano, quelli che si raccoglievano attorno alla Scuola Moderna, alcune fonti parlano di una discreta preparazione tecnica agli avvenimenti insurrezionali: e gli anarchici del resto a questo servivano e servono, a preparar le insurrezioni. Sta il fatto che, nei giorni di battaglia, ogni sera i compagni si ritrovavano nei prati in fondo alla Barriera, dietro alla ditta Ferrero, per discutere insieme sulle mosse da proporre il giorno dopo ai ragazzi che combattevano con loro sulle barricate.

I nuovi arrivati

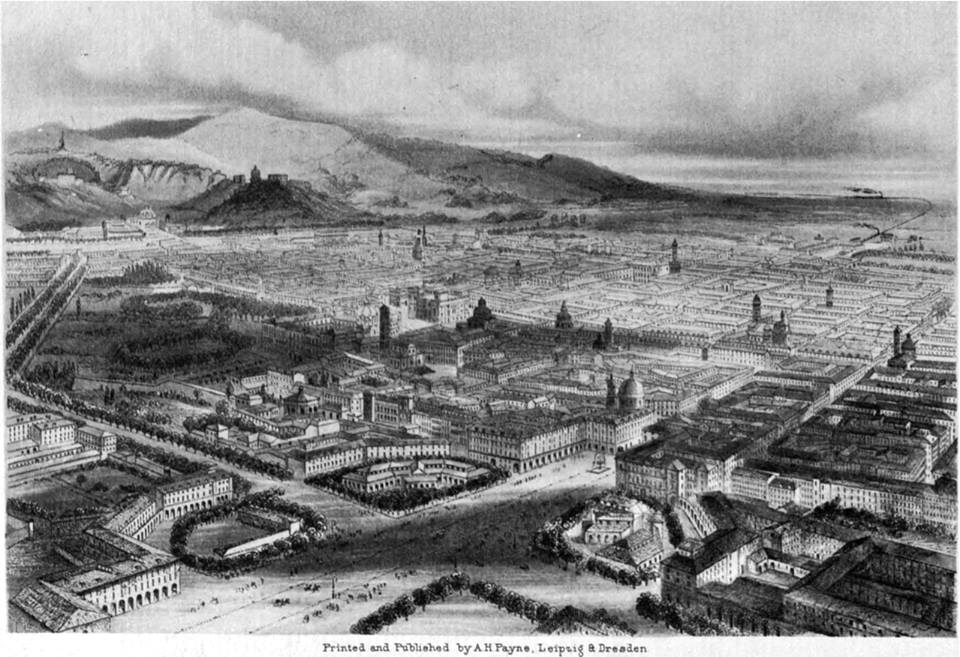

Torino era allora una città di immigrati. La vecchia capitale attirava braccia da tutta la regione e pure i montanari, abituati com’erano a partire stagionali per la Francia, da vent’anni avevano cominciato a far rotta sulla città per non tornarsene a casa mai più. Se all’inizio era un rivolo piccolo ma continuo, alla svolta del secolo c’era un fiume in piena di gente che veniva a rinchiudersi dentro i fabbriconi modernissimi che spuntavano intorno alla vecchia cinta doganale – una barriera con tanto di muro, fossato e posti di controllo – che fino a qualche anno prima divideva la città dai prati. La città storica era poco più che un borgo, e allora i grandi corsi che puntavano verso la Stura da un lato e il Sangone dall’altro si mangiavano ogni giorno un pezzo di campagna e aprivano la strada a fonderie, officine meccaniche ed industrie tessili, con in mezzo le case basse e povere costruite per gli operai appena arrivati. Chi arrivava da Biella, dal Canavese o da Vercelli rimaneva impigliato nella Barriera di Milano, in Borgata Vittoria e nella Madonna di Campagna; gli altri, quelli che scendevano da Pinerolo o dalla Valle Susa, si fermavano sul lato opposto, nel Borgo di San Paolo e alle Barriere di Nizza o di Francia. Ognuno si portava dietro la propria rassegnazione, certamente, e pure lo stupore per una città che anche allora non stava mai ferma; solo sei anni prima, tutte le meraviglie più scintillanti della nuova civiltà industriale si eran lasciate ammirare dentro ai padiglioni montati lungo il parco del Valentino per l’Esposizione Universale: sette milioni di persone, di ogni estrazione sociale e da ogni angolo del mondo, erano andate a riverirle.

Ma i nuovi arrivati si portavano dietro pure le proprie memorie di lotta, e quelle dei propri padri: i biellesi la sapevano lunga in quanto a resistenza all’arroganza dei padroni, e pure quelli di Vercelli, sin dai tempi in cui Galleani aveva battuto quelle campagne, non si tiravano certo indietro quando c’era da scioperare e battere i pugni sul tavolo.

Sta il fatto che dei quaranta arrestati per i tafferugli del Primo maggio precedente, solo la metà eran nati a Torino: gli altri erano arrivati da poco, da Novara, Biella, Vercelli, Asti, La Spezia, Alessandria e pure da Genova o dalla Toscana. I giornali conservatori avrebbero sostenuto in seguito che le teste calde, quelli che spingevano ad ogni occasione per far l’insurrezione, andavano ricercati proprio tra le schiere degli immigrati.

Gli scontenti

Torino, alla fine, sembrava non piacere proprio a nessuno. Gli operai l’amavano quanto si può amare un posto dove sputi sangue e sudore tutto il giorno nelle officine; i militanti libertari più conosciuti l’avevano in uggia, «Berlino italiana del sindacalismo alla tedesca» la chiamavano, patria indiscussa del cooperativismo disciplinato e riformista, grande assente dai moti rivoluzionari che avevano scosso l’Italia nel fine secolo precedente; i pezzi grossi socialisti pure non perdevano occasione per lamentarsi della classe operaia torinese «esuberante ma immatura», delle sue esplosioni di collera che trascendevano spesso il «limite del lecito», dei suoi cortei mai abbastanza «ordinati e silenziosi». Giulio Casalini, in particolare, consigliere comunale socialista, medico e imprenditore immobiliare in Vanchiglia, grande deploratore di vetrine rotte e vandalismi in genere, aveva già espresso la più viva preoccupazione quando qualche anno prima gli operai metallurgici avevano abbandonato gli stabilimenti e costretto i sindacati a proclamare lo sciopero generale per protestare contro la fucilazione di Francisco Ferrer nella fortezza di Montjuich a Barcellona. Ne erano seguiti scontri in centro e nelle barriere, così come durante la Settimana Rossa, quando ad Ancona e nelle Romagne si era fatta la repubblica e pure in Borgo San Paolo, nella Barriera di Milano e in Borgata Vittoria gli operai pretendevan di fare le loro repubbliche rosse.

Anche i commercianti e i giornalisti avevano le loro geremiadi da tirare su Torino, in particolar modo dopo il 9 giugno 1914, quando la gente delle barriere aveva invaso il centro e risposto a colpi di pietra e di bastone alle cariche della cavalleria in tutto il tratto che va da Porta Nuova fino a piazza Castello: le solite vetrine rotte (ambitissime quelle del Caffè Ligure di piazza Carlo Felice), le strade disselciate, i carri rovesciati a far barricate. Nonostante che alla fine a rimanere uccisi in piazza Castello fossero stati due dimostranti, “La Stampa” lamenterà i cinquanta agenti feriti e le «violenze senza precedenti» invitando la buona borghesia cittadina a prendere «il proprio posto di combattimento» mentre i negozianti del centro costituiranno un “Comitato permanente per la difesa dell’ordine” a tutela… delle proprie vetrine.

Topografia cittadina

Non piaceva a nessuno, Torino, ma alla fine tutti ci stavano bene. I padroni ingrassavano, soprattutto ora che la guerra aveva ingigantito le commesse e permesso di militarizzare il lavoro nelle fabbriche; i proletari arrivati dalle campagne, minaccia dopo minaccia, sciopero dopo sciopero, avevano ottenuto dei salari che altrove manco si sognavano; i dirigenti riformisti erano contenti del piccolo impero che governavano, l’Alleanza Cooperativa, grazie al quale decidevano la sorte degli scioperi e influenzavano gli equilibri elettorali; i rivoluzionari, dal canto loro, avevano a disposizione un bel terreno per esercitarsi ed imparare. Il tema di studio, allora, era bene o male lo stesso di oggi: scoprire cosa lega le lotte che nascono dalle condizioni concrete di vita degli sfruttati alle rotture insurrezionali che fermano anche solo per un attimo il tempo dello sfruttamento, e cosa lega queste rotture al modificarsi del modo di vivere, di pensare e di lottare degli sfruttati e, ancora, come questi cambiamenti spostino l’orizzonte delle rotture insurrezionali a venire. E poi la Torino di quegli anni lì ne aveva di cose da insegnare. Gli scioperi duravano mesi, e a sostenere gli scioperanti senza salario non ci pensavano solo le casse di resistenza dei sindacati, il credito nei negozi dell’Alleanza Cooperativa o le lenzuola impegnate al banco dei pegni. Era innanzitutto la solidarietà di classe che dava respiro alle lotte: era usanza, per esempio, che i figli degli scioperanti venissero presi in carico per tutta la durata della vertenza dai vicini di ballatoio. E ogni volta che nuova una agitazione scoppiava improvvisa si approfondiva l’abilità topografica del proletariato cittadino: «noi usciamo, là c’è un’altra fabbrica, andiamo in portineria: “Fuori! Fuori! Sciopero! Sciopero!” si urla, e allora ecco che anche quegli operai si uniscono a noi […] e allora, con loro, io ho incominciato dalla fabbrica tessile Usigli, che aveva gli stabilimenti lì vicino, poi via! Tutte ‘ste donne e uomini… più in là c’era la filatura Mazzonis […]. Bene! Anche lì escono tutti, e la fiumana si ingrossa, si ingrossa, passando di stabilimento in stabilimento e venendo dalla periferia verso il centro. Più s’ingrossava, più la gente usciva in fretta dalle fabbriche. Io sono arrivato in Corso Siccardi alla Camera del Lavoro […] con un corteo di 10-12.000 operai». E pure se le guardie caricavano si sapeva dove andare, come durante i moti antimilitaristi del maggio 1915 quando venne saccheggiata l’armeria di fronte a Porta Susa e incendiato il deposito di foraggi militari di corso Brescia.

Lotta dopo lotta, sommossa dopo sommossa, ne era venuta fuori una città orgogliosamente proletaria, dove poteva capitare che i tranvieri non facessero salire alla fermata le signorine troppo ostentatamente di buona famiglia o i padri pigliassero a ceffoni le figlie quando queste si innamoravano di giovani un po’ troppo benpensanti e clericali.

Una sommossa, in breve

Era la terza estate di guerra ed ogni giorno, allo scalo ferroviario di Borgo Vittoria, la tradotta che arrivava dal fronte scaricava i feriti e i mutilati. Li scaricava così, sotto gli occhi di tutti, e tutti nel vederli passare pensavano ai propri cari che marcivano in trincea o già sotto terra. E poi se è vero che gli stipendi erano aumentati, le fabbriche si erano trasformate in caserme e il pane era schifoso, puzzolente e razionato. Neanche dieci giorni prima, il 13 agosto 1917, dai balconi della Camera del Lavoro, 40.000 persone avevano applaudito Iosif Gol’denberg, delegato kerenskijsta russo in giro di rappresentanza nei Paesi alleati. Il suo governo voleva continuare la guerra ed aveva appena fatto mettere fuorilegge i bolscevichi, ma la folla torinese venuta ad ascoltarlo inneggiava furiosamente alla rivoluzione russa, alla pace e a… Lenin. A conciliare oratore e pubblico, quella sera, era stata l’abilità un po’ truffaldina del traduttore e soprattutto la voglia di rivoluzione che assordava il proletariato cittadino.

Martedì 21 agosto il pane scarseggia e molte donne fanno inutilmente la fila dinnanzi ai forni, prima all’alba e poi, dopo aver lavorato tutta la mattina digiune, nella pausa di mezzogiorno. Al pomeriggio qualcuna torna in fabbrica, mentre altre cominciano a manifestare davanti alla Prefettura o al Municipio. Il 22 mattina, mercoledì, il pane manca ancora. Finita la pausa di mezzogiorno gli operai delle officine Diatto di Borgo San Paolo, della Proiettili-Arsenale di via Caserta e del Fabbricone di Borgo Dora si rifiutano di entrare al lavoro digiuni e si assembrano ai cancelli per protestare. In qualche caso il pane arriva, su camion militari, ma la folla se ne impadronisce, mangia, e non rientra al lavoro: «Gli operai tacquero un istante. Proprio solo un istante. Si guardarono negli occhi, l’uno con l’altro, quasi per consultarsi tacitamente, e poi, tutti assieme, ripresero a gridare: Ce ne infischiamo del pane! Vogliamo la pace! Abbasso i pescecani! Abbasso la guerra!». Lo sciopero comincia a generalizzarsi e nel giro di qualche ora il centro cittadino è invaso da migliaia di manifestanti. Altro che pane nero e puzzolente: in via Milano la folla saccheggia la pasticceria Viola e un camion carico di scatole di biscotti, poi è la volta di salumerie, trippai e di una vettura piena di sacchi di zucchero. Vengono svaligiate anche alcune calzolerie e negozi di armi. Scontri tutt’attorno alla Camera del Lavoro, tra via Garibaldi e via Cernaia, mentre in via Bertola compare la prima barricata. In Borgo Vanchiglia la folla assalta la caserma delle Guardie di Città. Per il turno della sera, nessuno entra al lavoro.

La mattina di giovedì, 23 agosto, il pane c’è ma non gliene importa più niente a nessuno, e il Prefetto affida la tutela dell’ordine pubblico all’esercito. In Barriera, la Chiesa della Madonna della Pace viene attaccata dai rivoltosi, che tirano fuori dalle cantine il lardo, il burro, il caffè, i sacchi di farina e le damigiane di vino; gli arredi sacri vengono ammassati su Corso Palermo per farne un falò, ma arrivano la cavalleria e le Guardie Regie, sparando. A cadere subito è un ragazzo di diciassette anni, Pinotin. Tra gli altri, quel giorno rimarranno sul selciato anche Angela Bellino, di Porta Palazzo, e Caterina Astesano, colpita in via Sesia proprio all’angolo con via Leinì. Secondo alcune testimonianze a provocare il saccheggio sarebbe stato proprio il parroco, Don Mossotto, che alla vista dei manifestanti in strada si sarebbe messo a gridare: «Viva la guerra!». Per difendersi, i ribelli innalzano su corso Palermo una barricata fatta proprio con i banchi della chiesa, poi le barricate del Ponte Mosca, di corso Vercelli e di corso Principe Oddone e fino al ritorno dell’esercito, qualche giorno dopo, sul campanile della chiesa sventolerà la bandiera rossa. Anche le caserme delle Guardie di Città di Barriera di Milano ed Aurora vengono assaltate.

Dall’altro lato della città, in Borgo San Paolo, il convento di San Bernardino viene incendiato, mentre scontri violentissimi avvengono in Piazza Statuto e in via Garibaldi.

Alla sera la città è tagliata in due, le truppe hanno l’ordine di tenere il centro e di non far ricongiungere i due fronti dell’insurrezione, quello della Barriera di Milano-Borgo Vittoria da un lato e di Borgo San Paolo-Barriera Nizza dall’altro. La Prefettura comunica al Ministero che durante la giornata sono morti 7 operai e un solo sottotenente. Duecento i fermi.

Il 24 gli scontri sono ovunque; l’esercito un po’ difende la posizione, un po’ tenta di sbaragliare le barricate. I ribelli, dal canto loro, tentano di sfondare verso il Centro e ci riescono dal Ponte Mosca, da lì rompono il blocco delle truppe a Porta Palazzo e irrompono su Via Milano. «L’attacco procede vittorioso fin quasi al centro. Se si arriva in Piazza Castello dove è la Prefettura, in Via Roma dov’è la Questura, in Via Cernaia dove sono le caserme, la città è presa e la rivolta, la rivolta che non ha avuto né capi né direzione, ha vinto. La folla sente che può vincere e lotta con furore, con eroismo: semina le strade di morti e di feriti. Ma la riscossa della forza pubblica è terribile. Entrano in campo le automobili blindate e si scagliano a corsa folle per le vie gremite, scaricando le mitragliatrici all’impazzata sulla gente che fugge, su coloro che resistono, nelle finestre delle case, nelle porte, nei negozi alla cieca. I morti non si contano e l’attacco dei rivoltosi è respinto ancora una volta. In questo momento la folla si spezzetta nel dedalo delle vie che stanno tra il centro e Corso Regina Margherita e lungo questo corso. Cento combattimenti individuali e di piccoli gruppi hanno luogo e gli operai e le donne operaie dimostrano cento volte il loro coraggio, il loro eroismo».

Verso sera, alle ore 19, la truppa prende possesso, con carri armati e mitragliatrici, anche dei quartieri operai. Avanzano cortile dopo cortile, la repressione è tremenda. Soltanto in Piazza della Barriera di Milano (dedicata poi dai fascisti alla memoria di Francesco Crispi) si conteranno 8 morti, 21 in tutta la città, millecinquecento fermi.

Sabato 25 agosto la sommossa è ancora vitale, anche se molto indebolita. Lo sciopero continua e continuano gli scontri nella Barriera, in Borgo San Paolo e in Borgo Vanchiglia, anche se dopo il fallimento del giorno precedente gli operai non puntano più a prendersi anche il centro città. La normalità nelle strade ritornerà solo la domenica e lo sciopero continuerà, pur sfilacciato, fino a lunedì, quando un manifesto della direzione del Partito Socialista inviterà a riprendere il lavoro.

Di nuovo

Nella notte tra il sabato e la domenica, la polizia esegue una serie di mandati di cattura contro la dirigenza socialista e contro qualcuno degli anarchici più conosciuti in città che non aveva avuto modo di arrestare in strada. In tutto, durante la settimana di rivolta i fermati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati 822. Ne nasceranno vari processi, i cui esiti dipenderanno più dalle scelte dei diversi Esecutivi che governeranno l’Italia negli anni successivi che dai fatti attribuiti ai singoli imputati. Tanti dei fermati, invece, verranno posti a piede libero ed inviati immediatamente al fronte e, contemporaneamente, la città verrà dichiarata zona di guerra.

Nella Barriera di Milano, dopo questo agosto di battaglia e di lutti, si ritorna al susseguirsi trito delle cose quotidiane. Ma è solo una breve pausa, nella quale i fili si riannodano e le esperienze si sedimentano. Dietro l’angolo, per i ragazzi che popolano queste strade, c’è già lo sciopero delle lancette e poi la sfida, grandissima e pericolosa, dell’occupazione delle fabbriche.