Cosa succederebbe se…?

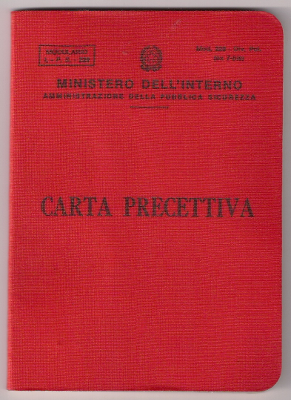

A qualche giorno di distanza dalla decisione del Tribunale di Torino di sottoporre quattro compagni alla misura della Sorveglianza speciale, proviamo a fornire qualche spunto di riflessione a riguardo, alla luce delle quasi 300 pagine di motivazioni elaborate dai giudici.

Nell’intervista che vi proponiamo, realizzata da Radio BlackOut a uno dei neosorvegliati, si riassumono rapidamente le tappe di questo lungo iter iniziato nel dicembre del 2014 e si prova a chiarire cosa abbia spinto i giudici da una parte a mettere sotto sorveglianza quattro compagni, dall’altra ad ammonire gli altri quattro cui non è stata comminata la misura.

Sì, perché leggendo questo faldone emerge chiaramente che i quattro per cui la Sorveglianza è stata respinta non sono nella condizione di poter tirare un sospiro di scampato pericolo. I giudici infatti li riconoscono socialmente pericolosi e ritengono non debbano essere sottoposti a questa misura solo perché negli ultimi mesi non hanno accumulato denunce significative. Si rimanda quindi a domani la possibilità di sottoporli a sorveglianza nel caso qualcuno di loro «reiteri analoghi fatti o frequenti persone pregiudicate o sottoposte a misure di prevenzione per reati affini in contesti spazio-temporali concretamente pericolosi». Non ci vuole molto a immaginare che fra qualche tempo i solerti pubblici ministeri potranno quindi fare nuovamente richiesta, non appena si raggiungeranno il numero di denunce sufficienti a soddisfare il requisito dell’attualità della pericolosità.

Ma l’elemento più interessante delle 300 pagine di decreto tribunalizio è un altro. Sebbene sia detto chiaro e tondo che la maggior parte dei reati che compongono la biografia deviante dei compagni non siano poi così gravi, tra le pieghe di questi modesti fatti delittuosi e la loro – altrettanto modesta – elaborazione in pubblicazioni di area, i giudici intravedono una progettualità e la teorizzazione di un metodo di intervento, dotato di «potenzialità estensiva e dirompente» che aumenta notevolmente la loro pericolosità sociale.

Fino a farli ipotizzare che questo metodo potrebbe causare «problemi più seri ed estesi di sicurezza qualora riuscisse realmente a convincere stranieri e derelitti di avere l’appoggio stabile e sufficiente per iniziare la loro piccola rivoluzione».

Il dispositivo è ricco di distinguo, bizantinismi e specificazioni davvero singolari, nonché di preoccupazioni che oscillano tra il parrocchiale e l’ottimizzazione razionale. Ad esempio, oltre a impegnare «le forze dell’ordine in snervanti trattative ed interventi per mantenere l’equilibrio tra dialogo e repressione, distogliendole da altri servizi sul territorio contro la criminalità» le lotte dei compagni potrebbero «essere strumentalizzate e perfezionate da gruppi estremisti o da altre forme di pressione sociale ispirate da moventi di lucro e potere».

Infine si insinua qualcosa che potremmo chiamare uno spettro, lo spettro della violenza insensata e incontrollata, piccoli sprazzi di guerra civile.

Il ragionamento non è troppo sofisticato: si sostiene che le varie iniziative di lotta, caratterizzate da un tenore di bassa conflittualità, causino proprio per i contesti in cui si svolgono – le strade principalmente – e le pratiche che adottano – soprattutto i blocchi – una lunga serie di disagi a tutti quelli che, senza averlo deciso, si trovano in loco. I negozianti, i viaggiatori sui mezzi pubblici, i singoli cittadini che devono esercitare i loro diritti – primo tra tutti quello di riscuotere il loro affitto – e via dicendo.

I giudici sostengono che in un tale clima di esasperazione potrebbe esserci chi decide di passare alle vie di fatto, e rispondere con la violenza alla violenza cui si trovano sottoposti. Uno scenario di tutti contro tutti, dove le istituzioni e le forze dell’ordine si troverebbero tagliate fuori dalla mediazione dei rapporti sociali.

Sebbene il fatto che le persone possano un giorno non voler ricorrere all’apparato istituzionale sia un desiderio ardente dei rivoluzionari – c’est vrai – non lo è certo quello di una supposta guerra hobbesiana.

Ma si sa che corti e giurie hanno teste e lingue di legno.

Questo tratteggio dello scontro sociale è non solo goffo e impreciso, ma anche molto distante dalla complessità del reale. Non ce ne stupiamo.

Lo scontro tra le classi non è mai stato, come sostengono i togati, una semplice contrapposizione tra anarchici, stranieri, derelitti contro i cittadini. Uno, perché gli anarchici non devono convincere nessuno a lottare. Due, perché gli stranieri in quanto tali non sono necessariamente contrapposti ai cittadini. Tre, perché la derelizione la lasciamo volentieri agli spazzini morali. In ultimo, riteniamo che il cittadino sia un’astrazione normativa tutta interna al Diritto e alla Legge.

Più modestamente, noi che siamo menti semplici, continuiamo a porci altre domande.

Cosa succederebbe se, a Torino o altrove, stranieri e derelitti, che preferiamo chiamare sfruttati ed esclusi, si convincessero davvero di non essere più soli in quello che, in barba alle supposizioni dei giudici, è lo scontro di classe?

Cosa succederebbe se si mettessero a fuoco i «nemici», che gli «antagonisti dipingono in modo acriticamente totalizzante», come i responsabili di tale sfruttamento ed esclusione?

Forse, allora, l’ipotesi da cui i giudici sembrano volersi tutelare è questa più di altre.

Ascolta l’intervista:

[audio:https://macerie.org/wp-content/uploads/2016/01/20160122-sorvegl.mp3]

Leggi le conclusioni a cui è arrivata la Corte di Torino. Pubblichiamo solo quelle di uno dei sorvegliati perché son tutte uguali (tranne che per la durata della misura).

Aggiornamento.

Alleghiamo anche l’introduzione della sentenza di sorveglianza e il rigetto per uno dei compagni (anche qui, sono tutti uguali nella sostanza).